ジャンルを問わず一年中、映画漬けの生活を送っている、自称ゆるーい映画オタク⁉の私が

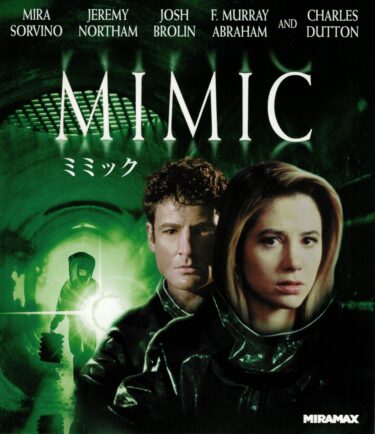

独断と偏見でオススメする今日の一本は、SFホラー映画「MIMIC/ミミック」です。

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

作品紹介

ドナルド・A・ウォルハイムの短編小説を原作にした、ニューヨーク市を舞台に、遺伝子操作により突如現れた新種の昆虫と人間との闘いを描いた内容で、1997年にアメリカ合衆国で製作された傑作SFパニックホラー作品です。

監督には、日本のアニメやマンガに深い理解を持ち、メキシコのホラー映画「クロノス」で監督デビューをはたし、「ヘルボーイ」シリーズや「パシフィック・リム」、「シェイプ・オブ・ウォーター」などの作品で大ヒットを飛ばしたギレルモ・デル・トロがつとめました。

本作はデル・トロの2番目の監督作品であり、彼がハリウッドに進出して撮られた映画です。 そして、優秀なSF・ファンタジー・ホラー作品におくられるサターン賞で、脚本賞にノミネートされました。

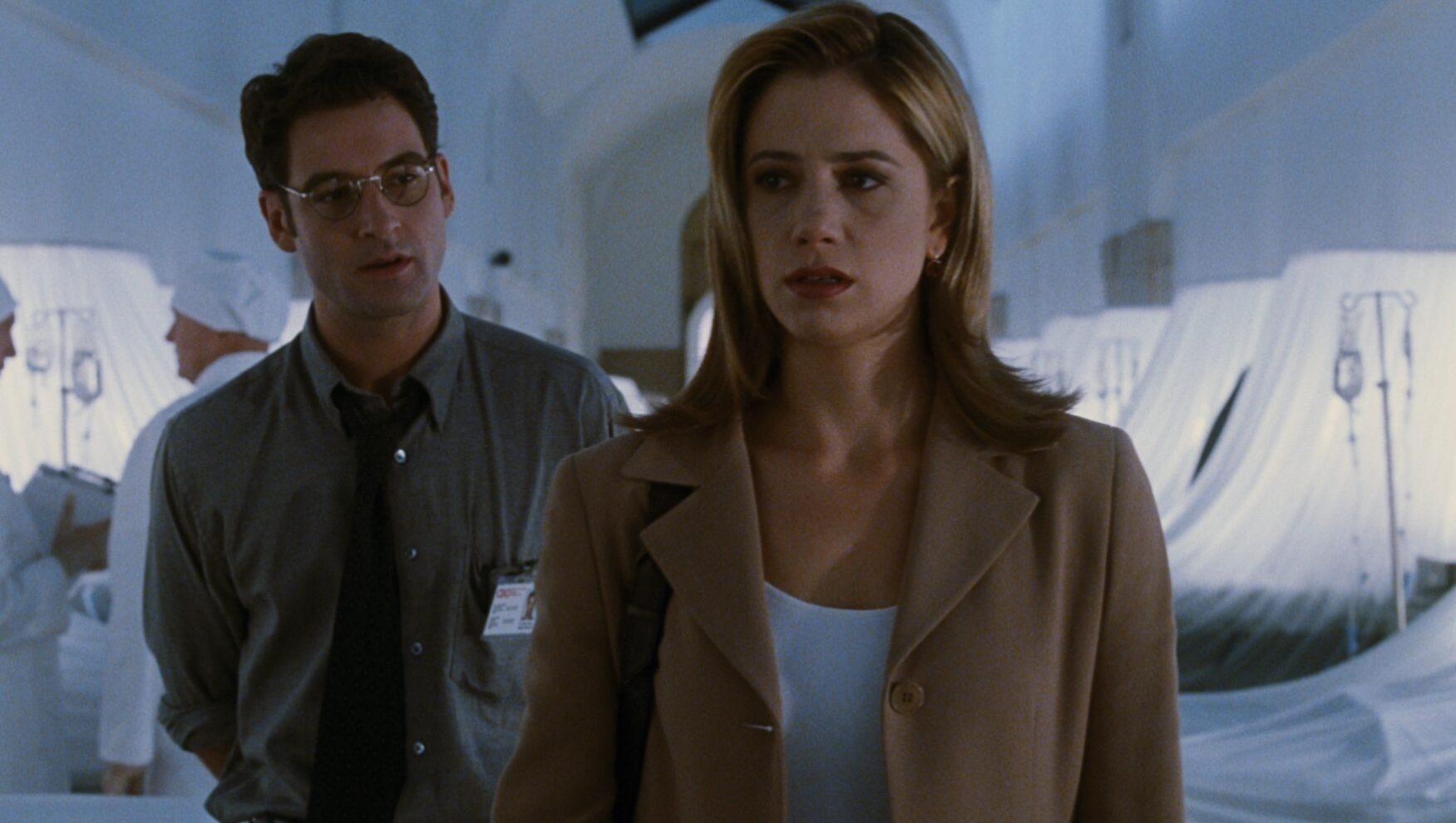

主役の昆虫学者を演じたのは、アカデミー助演女優賞を受賞したミラ・ソルヴィノ、そして共演陣にイギリス出身のジェレミー・ノーサムや実力派人気俳優チャールズ・S・ダットン、アベンジャーズでサノスを演じたジョシュ・ブローリンなどが脇を固める衝撃のスリラー。

アメリカ合衆国の映画評論サイトRotten Tomatoesで64%もの支持を得て大ヒットした本作は、2001年に「ミミック2」、2003年に「ミミック3」と2本の続編が次々と製作されました。

引用元:YouTube公式より / Mimic, Funny Shoes’ (HD) MIRAMAX

見どころ&おすすめ

観る方を選ぶかもしれませんが、ハマれば絶対面白いこと間違いなしの作品。

多くの皆さんが忌み嫌う昆虫G(ゴキブリ)を退治するために作られた新種の昆虫が人を襲う。 今やアカデミー賞受賞監督までに上りつめたギレルモ・デル・トロ監督が悪趣味な描写を存分に表現したところが見どころです。

観ていて違和感がないストーリー展開と、じっとりとしたダークな描写や雨の陰鬱(いんうつ)な雰囲気など随所にデル・トロ節が見られるところも見どころ。

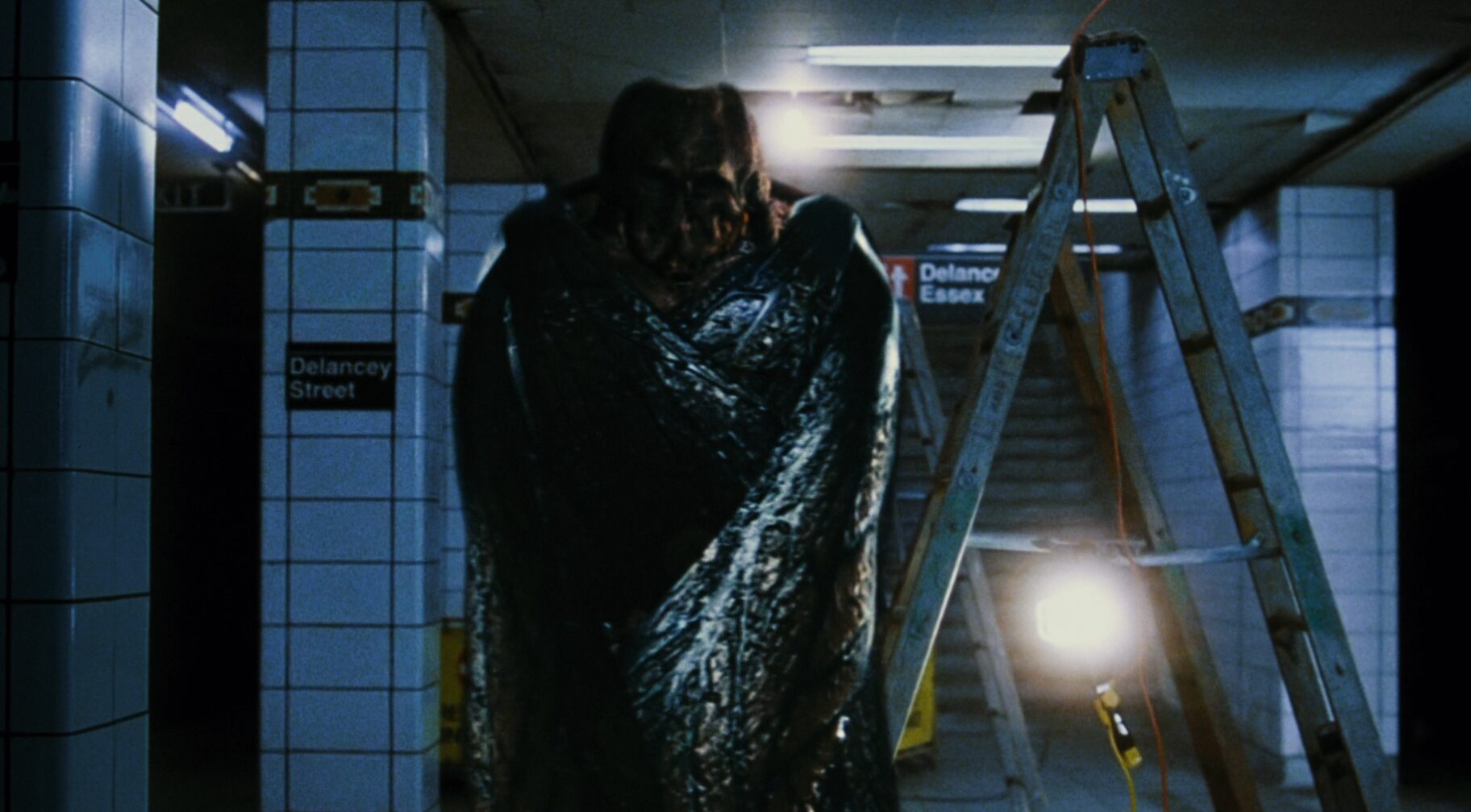

人間を乗っ取るのではなく「擬態する」という斬新な発想や、素晴らしい出来栄えで芸術品のようなクリーチャーの造形も注目ポイントです。

デル・トロが手がけた、人間に擬態(ミミック)できる昆虫モンスターに、背筋がゾワゾワっとすること間違いなしの、良質のSFホラー映画。

本作は、パニックモンスター映画の王道をしっかりと押さえた良作ですね。

まず、虫が苦手な方には、オススメできない作品です。 しかも冒頭から、あの黒光りする虫G(じー)が登場しますからね、閲覧注意ですよ。

デル・トロのファンで、虫に耐性のある方には問題なくおすすめできます。

SFホラー系やモンスター系がお好きな方、そしてダークな雰囲気の中、ハラハラドキドキを楽しみたい方には、おすすめできるド直球のB級モンスターパニック作品です。

おすすめ度

★★★☆☆ 3点(条件付きで)

主要キャスト・スタッフ

| スーザン・タイラー博士 (ミラ・ソルヴィノ) |

| ピーター・マン博士 (ジェレミー・ノーサム) |

| チューイ (アレクサンダー・グッドウィン) |

| マニー (ジャンカルロ・ジャンニーニ) |

| レナード (チャールズ・S・ダットン) |

| ジョシュ (ジョシュ・ブローリン) |

| ゲイツ博士 (F・マーリー・エイブラハム) |

| レミー (アリックス・コロムゼイ) |

| ジェレミー (ノーマン・リーダス) |

| 他 |

| 監 督 | ギレルモ・デル・トロ |

| 脚 本 | マシュー・ロビンス |

| ギレルモ・デル・トロ | |

| ジョン・セイルズ | |

| スティーヴン・ソダーバーグ | |

| マシュー・グリーンバーグ | |

| 原 作 | ドナルド・A・ウォルハイム |

| 製 作 | ボブ・ワインスタイン |

| B・J・ラック | |

| オーレ・ボールネダル | |

| 製作総指揮 | マイケル・フィリップス |

| 他 |

1997年 公開 106分 アメリカ

1998年 公開 106分 日 本

簡単な、あらすじ

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

近未来。 ゴキブリを媒介源(ばいかいげん)とするストリックラー病により、多くの子供の命が失われていた。

有効な治療法のないこの病気に、昆虫学者のスーザン・タイラー博士は、ゴキブリだけを殺し、一定期間後に死滅する新種の昆虫「ユダの血統」を遺伝子操作によって作りだした。

放たれた「ユダの血統」は短期間に多くのゴキブリを駆除していき、3年後には町からゴキブリは一掃され、ストリックラー病は沈静化する。

そして「ユダの血統」は、創造主であるスーザンからも忘れ去られていく。

そんな中、ニューヨークのとある駅周辺でホームレスが次々と行方不明になる事件が発生する。 そんな折(おり)、スーザンのもとに持ち込まれた巨大な昆虫の幼虫らしき物体を調べると、死滅したはずの「ユダの血統」に酷似していた。

3年の歳月で「ユダの血統」は、生き延びて密かに繁殖していたのだ。

しかし、ニューヨーク市民は気づいていない。

「ユダの血統」が人類の天敵となりうる生命体へと進化していることに・・・

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

「MIMIC/ミミック」を深掘りします

ユダの血統

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

ゴキブリを媒介にして人間社会に広まったストリックラー病は、子供にのみ感染し、致死率がほぼ100%の有効な治療法がない病気。

そこで、スーザン・タイラー博士とピーター・マン博士が全米遺伝子研究所の協力の下、アフリカにしか生息しないシロアリとカマキリのDNAを配合し人工的に作り、ゴキブリの天敵となる生物として誕生させた、一種の生物農薬です。

スーザン博士はこの生物が、生態系に悪影響をおよぼす危険性を考え、自滅させるため寿命が半年程度(120〜180日)になるように設計した上、メスに不妊処置をほどこして外界に解き放ちました。 しかし、一匹のオスが偶然に産卵能力を持ったことで生き延び、繁殖を始めてしまいました。

さらに、ゴキブリに対抗すべく代謝を活性化したことで、繁殖サイクルが加速し、数年足らずで数百世代も経過した結果、わずか3年の間に本来であれば昆虫には存在しない臓器である肺が生成されました。 その働きにより、成人男性と同程度の体格にまで成長してしまいます。

他の生き物をはるかにしのぐ身体能力と生命力、高い繁殖能力、優れた殺傷能力、そしてハチやアリのような集団を作り、さらに人間への擬態能力をも持つまでになってしまいました。

主に光が届きにくい場所を住処(すみか)とし、そこで孤立している獲物(人間など)を狙います。

ミミック

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

ミミック(Mimic)は、「真似る」「似せる」を意味する単語で、生物学においては「擬態(ぎたい)」を意味します。

擬態とは、ようすや姿を他のものに似せることをいいます。

生物が攻撃や自衛などのために、からだの色や形などを周囲のものや生物に似せることを擬態といいます。

擬態には、背景に似せ目立たなくする隠蔽(いんぺい)的擬態、逆に目立つことにより捕食者、獲物をあざむく標識(ひょうしき)的擬態があります。

また、本作の「ユダの血統」のように、獲物を得るために擬態することを攻撃擬態と呼びます。

たとえば、自分が捕食者であるカマキリやアンコウなどは、周囲の植物や地面の模様にそっくりな姿になることで、獲物に気づかれないようにします。

ユダの血統は人間を獲物にする・・・

おーー、怖!

キリストとユダ

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

ユダとは、イエス・キリストの弟子(十二使徒)の1人。

ヤコブの子ユダと区別して「イスカリオテのユダ」と呼びます。

ユダは金目当てで、イエスを殺そうとしていた祭司長たちに、報酬として古代の通貨30枚をもらうことで師を引き渡してしまいます。 その後、ユダは自らの行いを悔やんで、首を吊って自殺してしまいました。(マタイ福音書より)

ユダは、イエスを裏切ったことから、裏切り者の代名詞として扱われることが多いようです。

人間社会を危機的状況に追い詰めたストリックラー病を根絶するため、媒介体であるゴキブリの排除を目的として作られた新種の虫「ユダの血統」が、逆に人間に牙をむくという裏切り行為は、まさにユダの血統を受け継いだ昆虫でしょう。

それと、冒頭のユダの血統に牧師が襲われて転落死する場面も、キリストとユダをもじっているようにも感じました。

また、擬態の能力を使って、人間のフリをして近づき捕食する行為は、キリスト的には悪魔的な行為だと思います。

ギレルモ・デル・トロ監督のカラー

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

薄暗くじめじめとした陰鬱な雰囲気づくりは、デル・トロ監督の得意(趣味?)とするところ。 「シェイプ・オブ・ウォーター」にも同じ雰囲気を感じます。

そういえばこの映画では、怪物と人間女性との異種間愛を描きました。 本作では自閉症?のチューイとユダの血統は、「音」でコミュニケーションを取りました。

自然界には存在しない生き物との共感、異種間交流はデル・トロの専売特許ですね。

新種の昆虫名にユダが付くし、冒頭の神父、重要な場面で十字架の描写など、これって宗教映画みたい。

さらにそういえば、監督デビュー作「クロノス」の主人公の名はヘスス。

ヘススは、スペイン語でイエス・キリストの「イエス」にあたる名前です。

他のデル・トロ作品にも、探せばキリスト教をモチーフにした箇所があるかもしれませんよ。

感 想

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

あ~~、思い出してしまった。

むかーしむかーし、床の端をコソコソと走る姿をたまに見かける黒光りのG(じー)が、その時は珍しく壁に張り付いていました。 その時、残念ながら家には自分以外誰もいなかった。

ダっい嫌いな、そいつを駆逐するため、急いで殺虫剤をもって来ます。 当然ながら、叩き潰すなんて行為は絶対無理ですもん。

殺虫剤を探しているうちに、逃走する可能性はあったが、ヤツはまだそこに居た。

下に落ちることを想定して、そいつに狙いを定めて、慎重に噴射! ここまでは良かった。

そしたら、なんと!そいつは、あろうことか飛びやがったのです。

しかも自分に、しかも顔面方向に飛びやがった!

想定外の行動、そして生理的に絶対無理なG(じー)が顔に向かってくるんですよ。

ただただ恐怖、、でしかありません。

私は反射的に、マトリックスのような弓なりにのけぞり、回避に成功。

ヤツは、床に着地して隙間を探してコソコソと逃亡を図ります。

そうはさせるものかと、必殺技を噴射。 必死だったのです、お互いに。

でも、勝負はつくのです。 どのくらいの時間戦ったのかは憶えておりませんが、大量に噴射した私が勝ちました! ヤツは、殺虫剤の海の中で、ひっくり返って断末魔の動きをしておりました。

ただ、勝利に安堵したのもつかの間、今度はそいつを処理するのに、また恐怖でしたけど。

個人的な思い出に、長らくお付き合いいただき、ありがとうございました。

閑話休題、本題です。

冒頭から、虫だらけ。 スーザンの部屋(研究室?)も、虫だらけ。

個人的には、カマキリとか小さな蜘蛛(くも)程度なら問題ないのですが、ゴキブリだけは勘弁してください。 はじめて本作を観たときは、予備知識がなかったので、ビックリしました。

人間サイズの巨大なカマキリのような「ユダの血統」が人間をエサとしか見ていない。

昆虫だから、人間のような感情がないので、冷酷な殺し屋は容赦なく襲ってきます。

何かの間違えで、もしこんな生物が出現したらと想像するだけでもゾッと鳥肌もんです。

マントを羽織ったような「ユダの血統」の造形や、暗がりの中でひっそりとたたずむ描写の仕方などが印象的。

小さいお子さんが1人で観たら、きっとトラウマになってしまうんじゃないでしょうか。

はじめてこの作品を鑑賞したときは、ギレルモ・デル・トロのことを知りませんでした。 ありきたりなB級モンスター映画となめていたら、独特な雰囲気とこれまた独特なクリーチャーの演出、ハラハラドキドキの良く出来たストーリーの進展、そして終盤の手に汗握る脱出劇など、SFホラーの王道をしっかりとおさえこんだ良作だったのです。

今にして思えば、さすがデル・トロが監督・脚本を手がけた作品だけのことはありますね。

子宝に恵まれないスーザンと、どんどん繁殖していく「ユダの血統」の対比や、悪ガキのあっけない死と黒人警官レナードの王道の自己犠牲など、死に対する人選とバランスはデル・トロのセンスが光ります。 また、社会的に受け入れることが難しいチューイと「ユダの血統」、二者の交流と拒絶には意味深いものを感じました。

ただ気になったのは、チューイと「ユダの血統」が、どのようなコミュニケーションを行なっていたのか、もう少し詳しく知りたかったことです。

ストリックラー病は、地球上で愚かな行為を繰り返す人間、そんな増えすぎた人類への間引き、いや救済だったのかもしれません。 しかし、畏敬(いけい)の念をもって自然と向き合う必要があったにもかかわらず、愚かにも自分たちの力(科学)で打ち負かそうとした人間たちは、自然の逆鱗にあいました。

コロナウイルス感染症の危機にさらされた辛い現実を経験して、改めて本作を鑑賞すると色々と考えさせられます。

最後、傷つきながらも生き残った「ユダの血統」のオスは、チューイに許しを請おうとしたのかもしれません。 が、チューイはそれを恐怖で拒んだのです。

宗教的、そして哲学的な意味合いを含んだ本作は、随所に深読みしたくなる奥深さを持った作品でもありました。

生命は、あらゆる手を使って種の保存をしようとします。

みなさん、くれぐれも虫にはご注意ください。

引用元:ミミック / © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.